| 索引号: | 3070211020000103000000/2025091600000752 | 发布机构: | |

| 生效日期: | 2025-09-16 | 废止日期: | |

| 文 号: | 所属主题: | 文体旅游广电信息公开 |

宗日文化墓葬形式与区域比较研究

墓葬形式与区域比较研究

宗日文化

宗日文化考古学背景

地点

位于青海省海南藏族自治州同德县巴沟乡团结村南,黄河北岸的二级台地边缘。

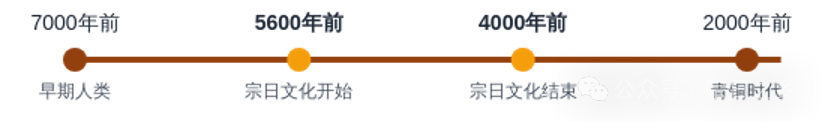

年代范围

文化发展阶段

文化意义

填补了青海新石器时代考古的空白

黄河上游发现的时代较早、面积最大、内涵极为丰富的新石器时代遗址之一

为研究高原早期民族的历史起源提供宝贵资料

为研究社会发展以及民族交流交融提供重要证据

区域文化比较

宗日文化与周边地区文化互动频繁:

与马家窑文化在丧葬习俗上呈现显著差异

与齐家文化在葬式与葬具方面存在交流

与卡约文化在火葬习俗上显示出演变关系

01

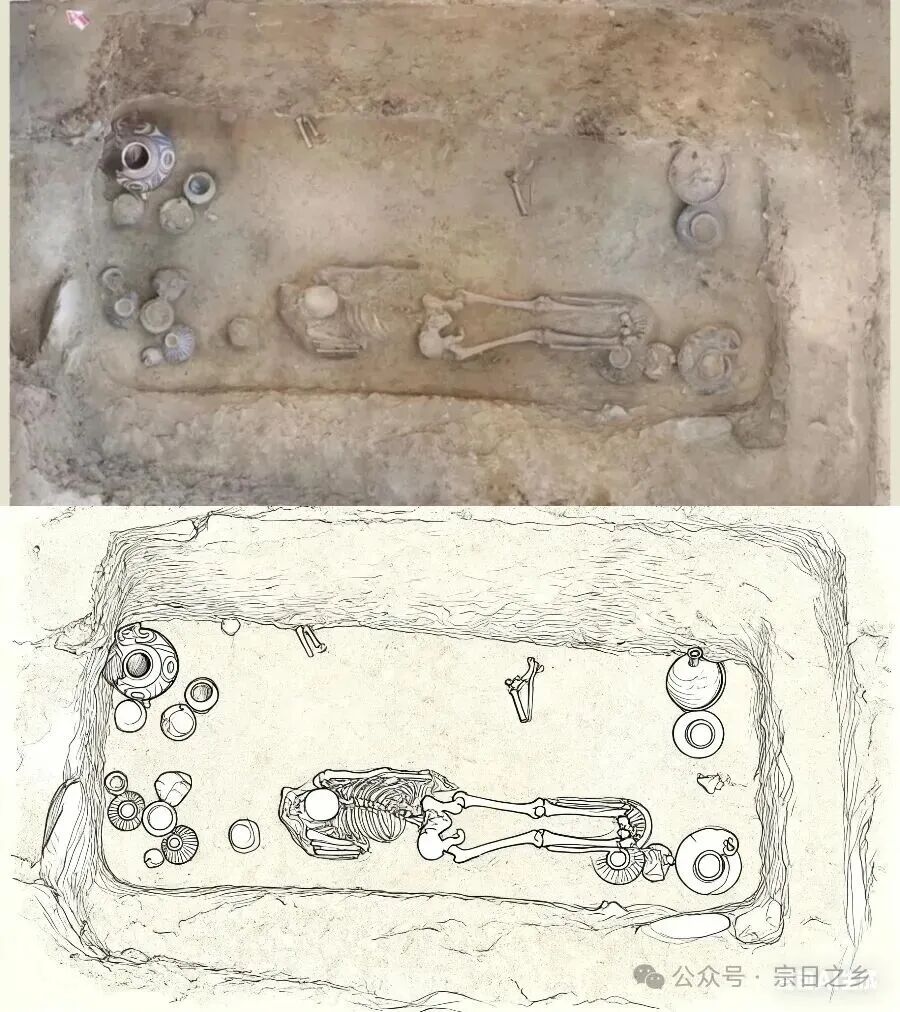

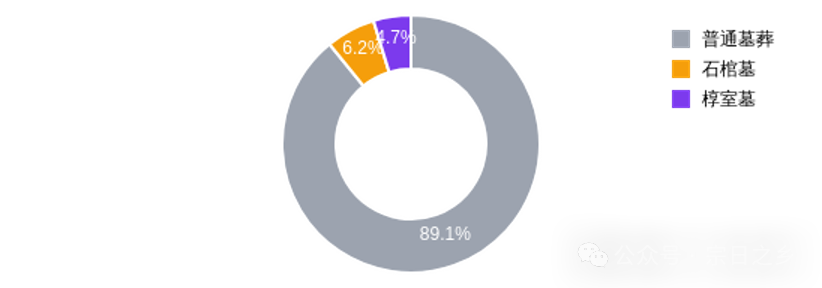

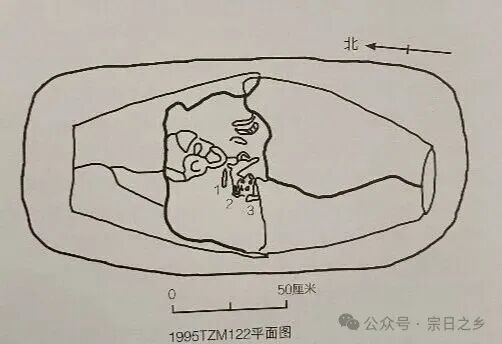

竖穴土坑墓分析

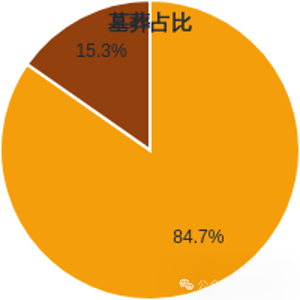

分布比例

竖穴土坑墓是宗日文化最主要的墓葬形式:

占墓葬总数的84.7%(289座)

无二层台墓葬:29座

有二层台墓葬:14座

结构特点

墓葬形状:通常呈圆角长方形,少数为椭圆形

墓向:多为北偏西,墓主人头

向朝西北

二层台:有无二层台是主要结

构差异

显示出严格的方位意识

与二次扰乱葬的关系

所有带有二层台的墓葬均与"二次扰乱葬"相关联:

二层台设计可能与特定的二次葬仪式密切相关

揭示了宗日先民对死亡和灵魂处理的独特仪式内涵

反映了当时社会的宗教礼仪和对死后世界的特殊认知

02

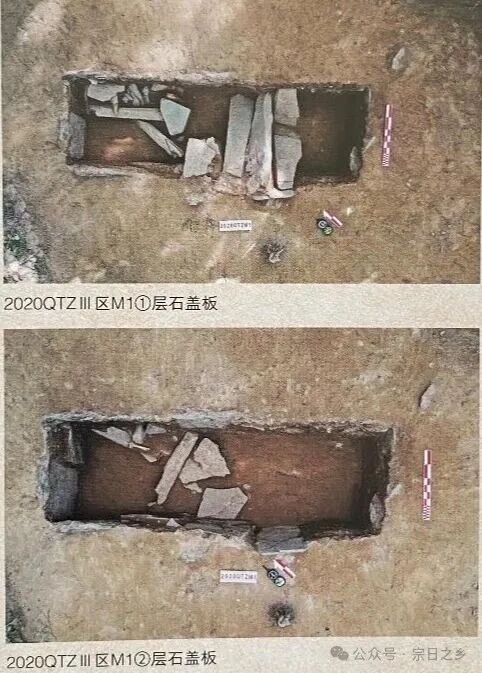

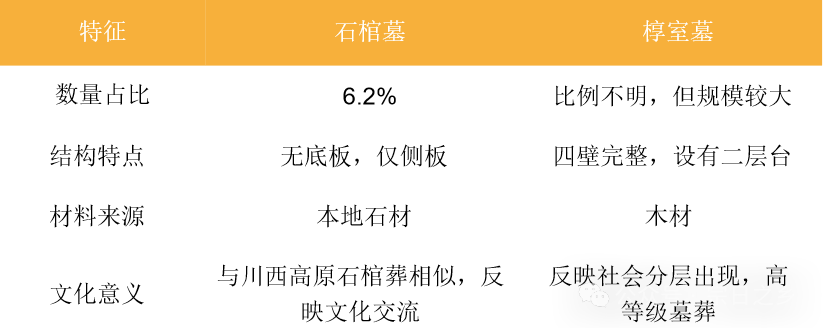

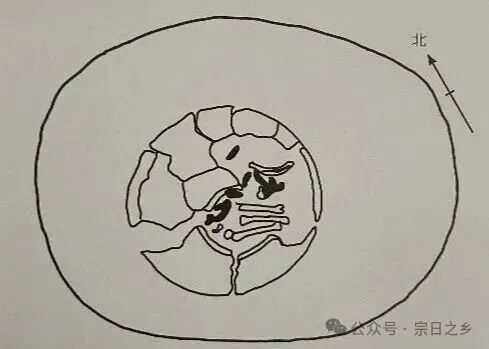

石棺墓与椁室墓特征

石棺墓

共21座,约占墓葬总数的6.2%

通常无底板,仅由侧板构成

少数保存较好的实例 (如M1)存有盖板和侧板

石材就地取材,反映当地资源利用方式

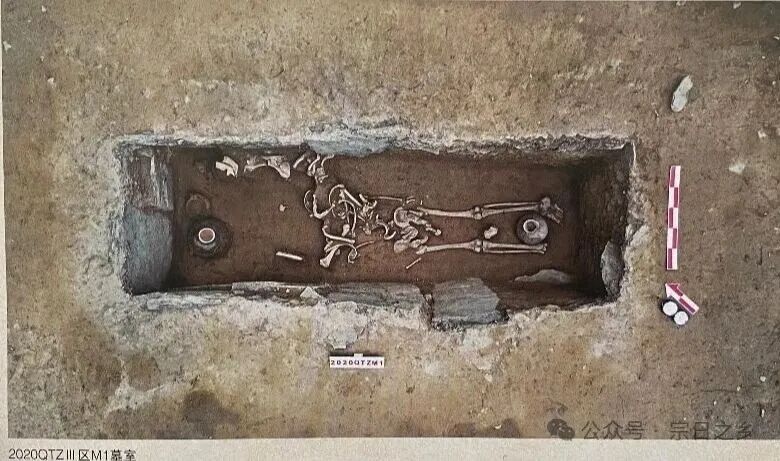

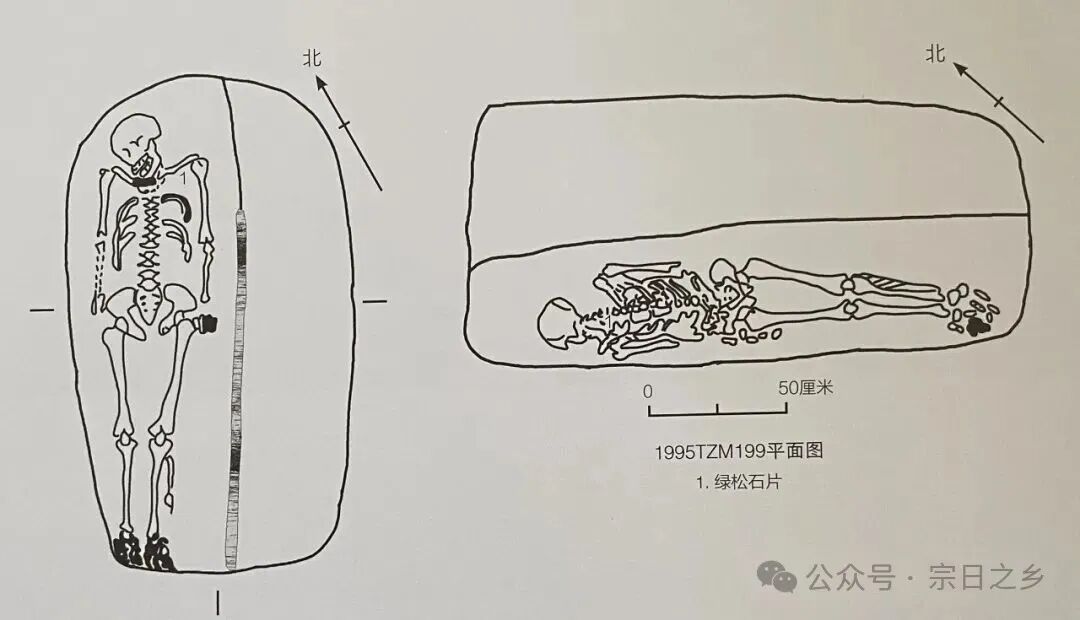

椁室墓

设有木椁,保存较为完好

部分椁室墓设有二层台

规模较大,制作工艺复杂

反映墓主人生前较高社会地位

1995TZM192上层

1995TZM192下层

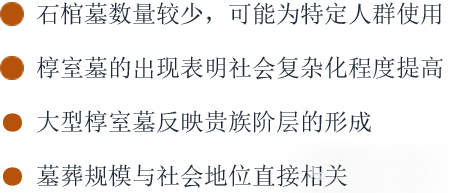

对比分析

社会分层反映

03

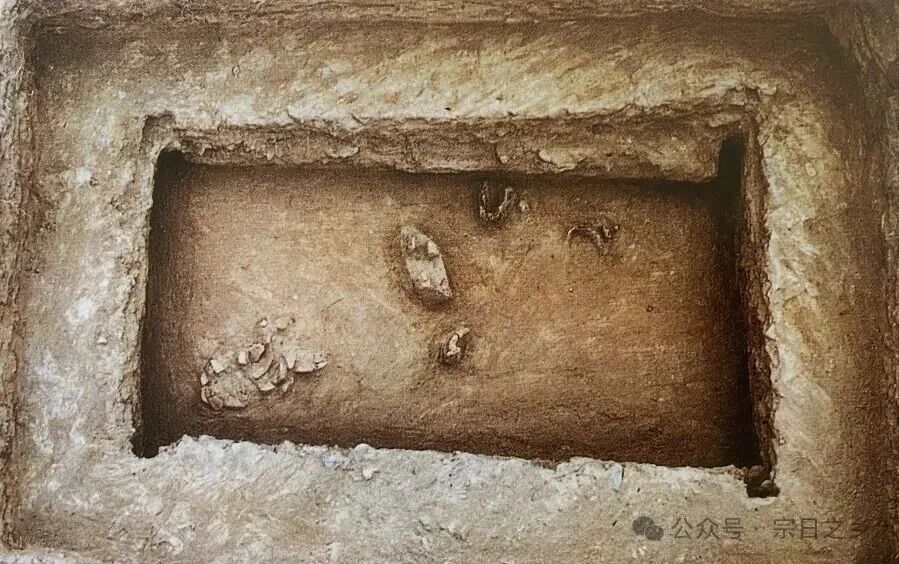

偏室墓与瓮棺葬解析

偏室墓

偏室墓在宗日文化墓葬中数量较少,是一种特殊葬俗。

墓葬特征

墓穴底部被分为高低不等的两部分

文化内涵

在黄河上游地区较为罕见的墓葬形式

可能受到其他文化因素的影响

反映了宗日先民对死亡空间的独特处理方式

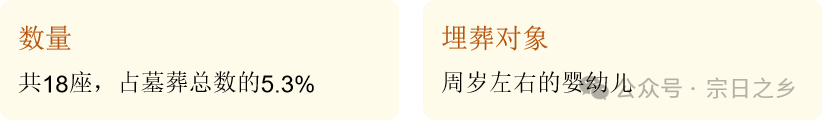

瓮棺葬

瓮棺葬是宗日文化中专为儿童设置的特殊葬俗。

墓葬特征

由两件实用陶器相扣而成

文化内涵

与成人墓葬不同,多发现于生活区而非专门墓地

体现了宗日先民希望将夭折儿童灵魂留在生者附近加以保护的特殊观念

反映了对儿童的特殊关怀和对死亡的独特理解

04

聚落遗迹与社会生活

宗日遗址的考古发掘揭示了多样化的生活遗迹,反映了宗日先民的生产生活方式和聚落形态,为我们复原其日常生活场景、经济模式和社会组织提供了宝贵线索。

灰坑

83个,筒状、袋状、不规则形。主要用于垃圾处理、储藏物品和手工业活动废弃物堆积。

灰沟

5处,不规则状,部分围绕居住区。用于排水系统和聚落内部功能区划界限。

柱洞

6处,成组分布,间距0.8-2.9米。地面建筑(如简单木构居室)的支撑结构遗迹.内

灶址

1处 ("宗日第一灶"),约2平方米,内有石块和灼烧痕迹。日常烹饪、取暖中心,可能兼具公共议事或宗教功能。

房址

1处残存居住面和烧灶面。宗日先民的居住场所,反映其定居生活方式

壕沟

存在于聚落边缘。用于防御、界限划分,可能与聚落的整体规划有关。

重要发现:"宗日第一灶"

位于遗址东一台地南缘,灶坑内堆砌的石块上留有明显的灼烧痕迹。

结合出土的骨制刀叉等器物,表明宗日先民已掌握熟食烹饪技术。可能表明存在共享食物的习惯,反映了较高的生活组织水平和社群协作能力。

05

聚落空间布局与功能分区

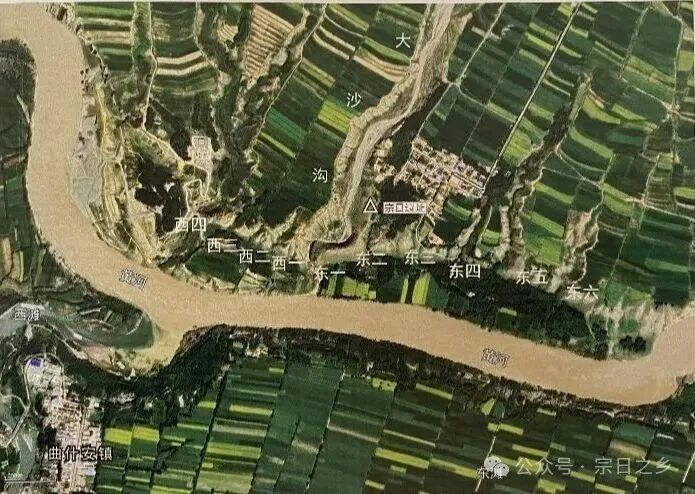

生活区

集中在大沙沟东面二级台地的第二、三、四台地上,沙沟西面黄河一级台地上也有分布。遗迹包括灰坑、灰沟、柱洞、灶址等,反映了宗日先民的日常生活场景。

墓葬区

主要集中在大沙沟东面二级台地的第一、第五坪台上,绝大多数墓葬分布在台地边缘,墓葬方位多与所处台地走向垂直,以北偏西为主。墓葬区与生活区相对独立。

祭祀区

遗址中清理出祭祀坑,这些祭祀遗迹与墓葬区、生活区相对独立,形成"生者-祭祀-死者"三位一体的空间格局,反映了宗日先民的宗教礼仪活动。

社会复杂化程度

明确的功能分区反映了宗日先民对生活空间的合理组织

"生者-祭祀-死者"三位一体的空间格局体现了复杂的宇宙观与生死观

制度化的宗教活动是社会复杂化程度提高的重要标志

空间布局显示出宗日社会的组织化程度与礼仪制度的完善

06

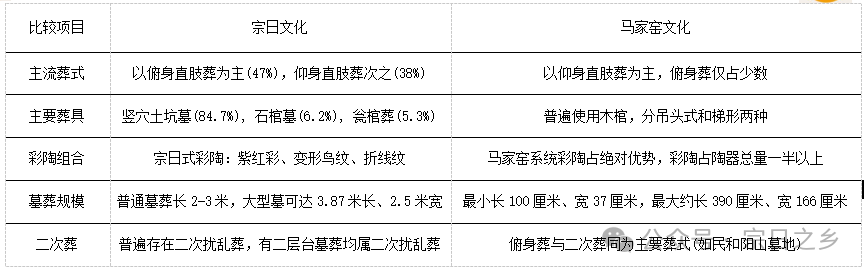

宗日文化与马家窑文化比较

文化互动

宗日文化在吸收马家窑文化因素的同时,发展出自身独特风格

两种彩陶长期共存,反映复杂的文化互动关系

墓葬形制差异明显,但都体现了该地区俯身葬的流行

二次扰乱葬习俗在两文化中都有体现,表明某些丧葬观念的共通性

彩陶对比

07

宗日文化与齐家文化比较

文化概述

宗日文化

距今约5600-4000年,黄河上游地区新石器时代遗址,以丰富的墓葬形式和聚落遗迹著称。

齐家文化

距今约4000-3900年,黄河上游地区的铜石并用时代文化,以发达的装饰传统为特色。

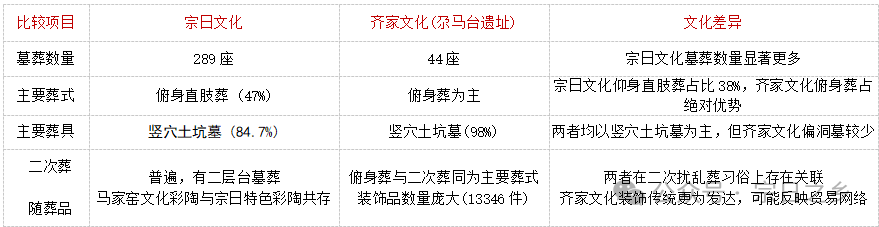

墓葬特征对比

文化特征演变

宗日文化在吸收马家窑文化因素的同时,发展出自身独特风格。齐家文化则在继承当地传统基础上,进一步发展了装饰艺术,形成独特的文化面貌。

文化交流与影响

宗日文化与齐家文化在黄河上游地区存在时间上的衔接与文化上的交流,反映了不同文化间的互动与融合,共同构成了区域文化的多元一体格局。

08

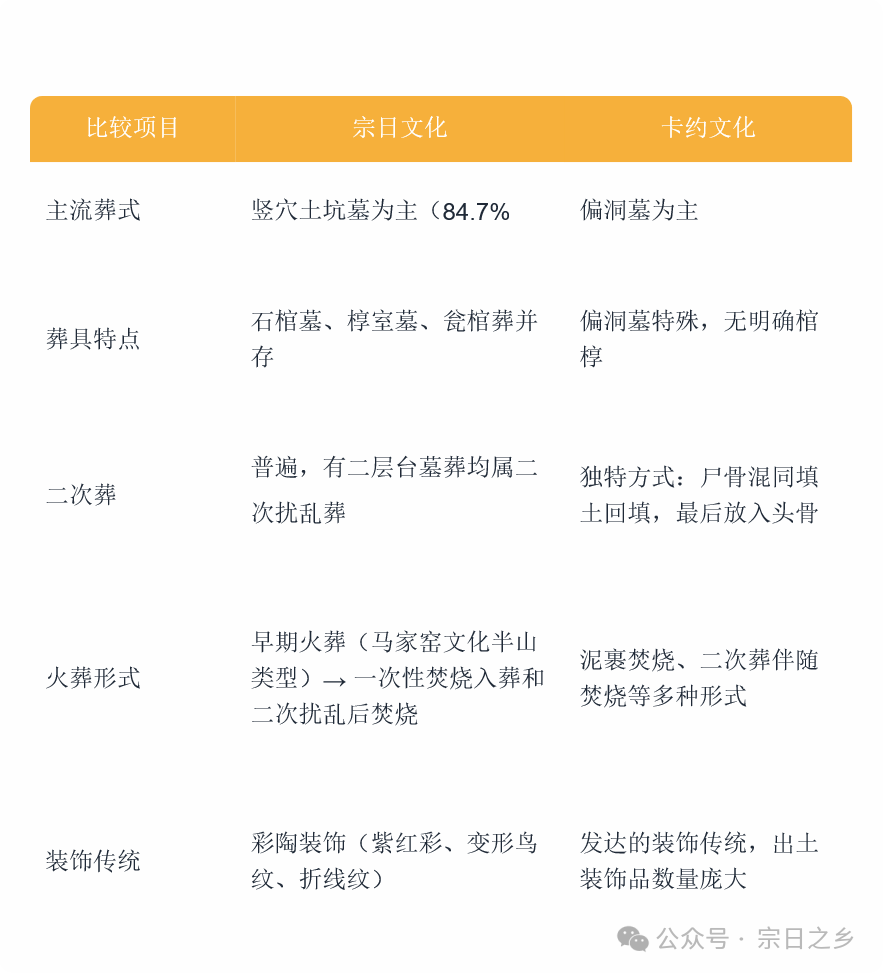

宗日文化与卡约文化比较

卡约文化是青海省境内遗址数量最多、分布面积最广、持续时间最长的一支土著青铜文化,年代距今3500-2690年,与宗日文化在时间上存在重叠。

文化差异对比

墓葬形制对比

文化互动与特点

宗日遗址2020年发掘中清理出1座卡约文化偏洞墓,显示两种文化在该地区的共存与交流。

卡约文化火葬习俗较为常见,如泥裹焚烧和二次葬伴随焚烧等,体现对火的运用在丧葬仪式中的重要性。

两文化在墓葬形制上的差异反映了区域文化传统的不同,但也显示出某些共同的丧葬理念。

09

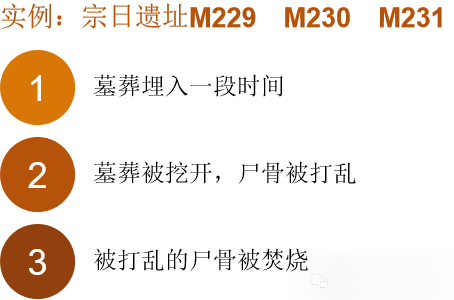

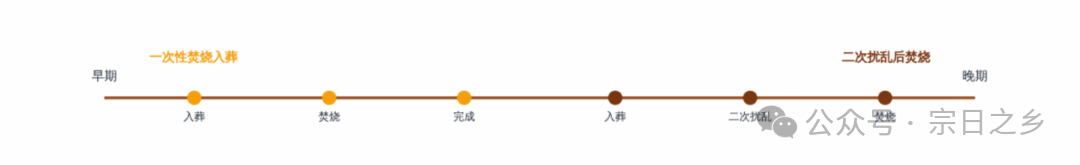

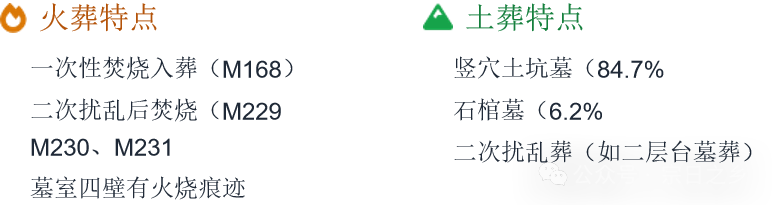

火葬习俗的起源与形式

甘青地区火葬起源

甘青地区是中国史前火葬的起源地之一,宗日遗址发现了属于马家窑文化半山类型的早期火葬墓,表明宗日文化在火葬习俗的早期发展中扮演了重要角色。早期火葬形式主要以人骨焚烧为主,此后逐渐演变出多种火葬方式。

一次性焚烧入葬

入葬时即进行焚烧,墓室四壁有火烧痕迹,棺骨虽被焚烧但大体未经扰动。

二次扰乱后焚烧

墓葬埋入一段时间后被挖开,尸骨被打乱并焚烧。

两种火葬形式对比

10

火葬与土葬的关系

并存与替代关系

宗日文化中,火葬与土葬并非简单的替代关系,而是长期共存,并可能承载着不同的文化和社会意义。

火葬在宗日文化中是数量稀少的“特殊现象”远不及土葬的普遍性。

火葬与土葬可能适用于不同人群、不同死亡原因或具有特殊宗教仪式需求。

葬俗差异比较

文化意义与宗教信仰

太阳崇拜与原始宗教

火葬墓中常见的遗物包括石块、陶片、兽骨等,与墓地周边祭祀坑中的焚烧遗留物相似。这暗示火葬可能与太阳崇拜等原始宗教观念相关,反映了古人对自然力量的敬畏与祭祀传统。

灵魂观念与死亡认知

无论是土葬还是火葬,其背后都反映了古人对灵魂和死亡的认知。宗日文化中火葬与土葬的并存,可能体现了“骨骼再生”的灵魂观念,即通过对尸骨的处理(包括火化),以期灵魂再生、生命转世。

差异化处理与社会结构

宗日文化火葬中一次葬和二次葬的并存,可能与墓主身份或死亡原因相关,体现了对不同死者的不同处理方式和灵魂归宿的信仰。这种差异反映了当时社会的阶层分化和对死亡的复杂认知。

总结

火葬与土葬的并存揭示了宗日文化中复杂的宗教礼仪体系和对死亡的多元认知,反映了当时社会的宗教信仰与社会结构特点。

11

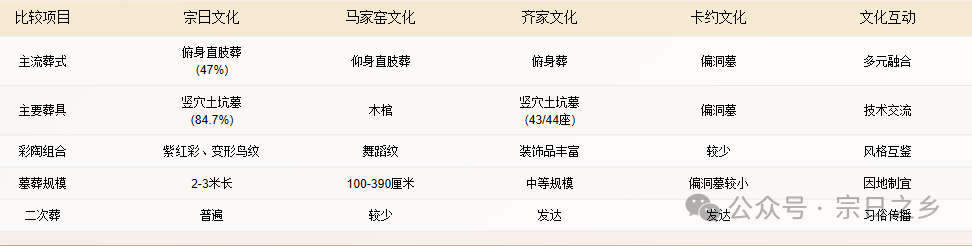

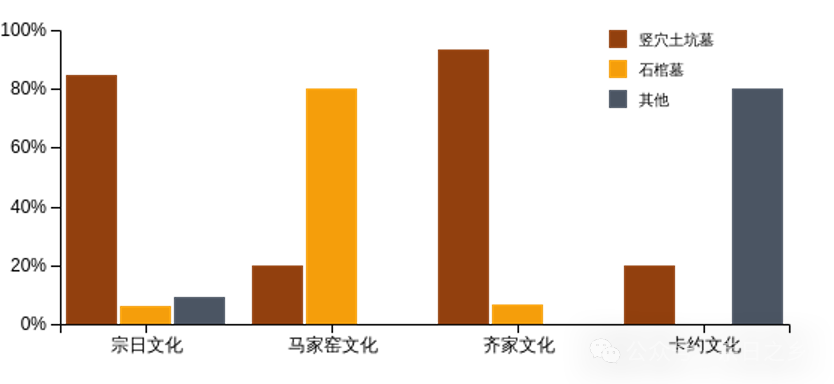

墓葬区域差异综合比较

墓葬特征区域比较

墓葬形制占比比较

宗日文化在吸收马家窑文化因素的同时,发展出独特的彩陶风格,如乳白色陶上施紫红彩、变形鸟纹和多道连续折线纹。

齐家文化与宗日文化在葬式与葬具方面存在交流,尕马台遗址出土大量装饰品(13346件)包括绿松石珠、骨珠、铜泡等。

卡约文化火葬习俗较为常见,如泥裹焚烧和二次葬伴随焚烧,与宗日文化少量火焚葬具形成对比,反映对火的运用在丧葬仪式中的重要性。

宗日文化与周边地区墓葬的共存与差异,反映了黄河上游地区史前社会的复杂文化格局与交流网络。

12

宗日文化的内涵与时代价值

多样墓葬形式

竖穴土坑墓、石棺墓、椁室墓、偏室墓、瓮棺葬等多种墓葬形式并存,反映社会复杂化。

明确功能分区

墓葬区、生活区、祭祀坑三位一体的空间格局,体现复杂的社会组织结构。

特殊火葬习俗

从一次焚烧入葬到二次扰乱后焚烧,显示独特的生死观念与宗教礼仪。

历史价值

填补青海新石器时代考古空白

揭示黄河上游地区史前社会生活场景

展示青藏高原早期文明的独特性

文化价值

为研究高原早期民族历史起源提供资料

展示中华文明多元一体格局形成过程

反映不同区域文化间的交流与互动

宗日文化以其独特的墓葬体系和聚落结构,生动展现了黄河上游史前社会复杂的精神信仰、严密的社会结构以及活跃的跨区域文化交流,是中华文明多元一体格局形成过程中的关键实例,为理解中华民族的起源与发展提供了宝贵的实物资料和深刻的时代价值。

用户登录

还没有账号?

立即注册